Wenn ein Schlaganfall die eigene Sprache raubt | Renate Welsh

In "Ich ohne Worte" fasst Renate Welsh die Sprachlosigkeit mit Worten, zeigt, wie die Erfahrung von Zärtlichkeit uns zu Menschen macht und monologisiert über ihren persönlich erlebten Schlaganfall, der zu einem temporären Sprachverlust führte.

Von Sebastian Grayer, Juli 2023

Als sie die Bühne des

Literaturhauses Graz betritt, gab es für Renate Welsh großen, mehrere Sekunden

andauernden Beifall. Die Begeisterung verfloss auch nicht nach einer Stunde,

sie hielt den ganzen Abend spürbar an und wurde nach der Lesung nicht irgendwie

abgestreift. Warum sie als 85-jährige Schriftstellerin wieder Gehen und

Sprechen lernen musste, diese Gründe legte sie offen vor: „Ich ohne Worte“ schildert

ihren Weg zurück in ins Leben, das ihr durch einen erlittenen Schlaganfall

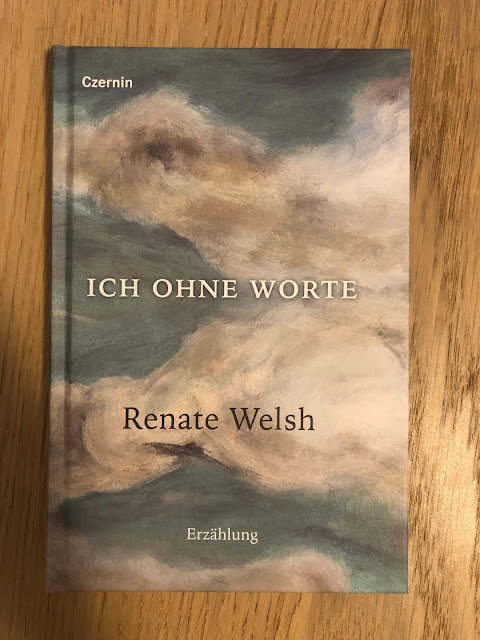

genommen wurde. Eine grau schimmernde Wolke ziert auf einem dunklen Hintergrund

den Buchumschlag. Sie drängt sich unangenehm auf, verdeckt etwas Dahinterliegendes.

Im Fall von Renate Welsh ist es die Sprache: „Ich würde Euch so gerne danken,

Euch zeigen, was es mir bedeutet, dass ich mich hereingeholt habt, als ich so weit

draußen war und sehr verloren“. Dass ein Schlaganfall „verloren macht“, Menschen

unfreiwillig und ungewollt auf eine weite und weitaus mehr als nur eine Reise

schickt, zeigt Welsh mit ihrem Roman.

Die in Wien lebende Schriftstellerin erzählt darin ihre persönliche Geschichte, die mit dem großartigen Satz, „Als mich der Schlag traf, war ich nicht dabei“, beginnt. Im Sommer 2021 erlitt Welsh einen Schlaganfall als sie sich in Italien auf der Isola dei Pescatori aufhielt. Kurz vor der Hochzeit ihres Neffen musste sie ins Krankenhaus gebracht werden: Gehen und Stehen waren nicht mehr möglich, Bewegungen der Beine und Arme entzogen sich dem Willen, Lähmungserscheinungen häuften sich, traurige Hilflosigkeit und dringende Angewiesenheit auf Menschen wurden plötzlich relevanter als zuvor und ebenso fremde und überbordende Gedanken meldeten sich im Kopf, der schlagartig die Form eines leeren Raums annahm. Und auch den wohl stärksten wie schwerwiegendsten Orientierungspunkt verlor Welsh mit dem plötzlichen Schlaganfall, nämlich den der Sprache und sich Artikulieren-Könnens. Übrig blieb ihr das Bewusstsein über die Auslöschung ihrer Wörter: „Nichts fehlte mir, Alles fehlte mir. Vor allem die Wörter“. Für sie begann ab diesem erdrückenden Moment der lange Weg zurück. Nach dem Aufenthalt im Krankenhaus in Omegna brachte man sie ins elf Stunden entfernte Wiener AKH. Dort begannen weitere Untersuchungen, Physiotherapien und logopädische Übungen, die zu ihrer Rehabilitation beitragen sollten. Als wäre die Situation für sie nicht schon deprimierend genug, stand zu diesem Zeitpunkt auch eine schwere Operation für ihren Ehemann Shiraz bevor: Bei einer Untersuchung waren Ärzte auf zwei Aneurysmen an seiner Aorta gestoßen. So wurde jeder Tag für die Schriftstellerin zu einer großen Herausforderung, nicht nur deswegen, weil die Erzählung ihrer erlebten Erfahrungen zum Zeitpunkt der Corona-Pandemie einzuordnen ist.

Im Kern ist es ein unfreiwilliger Rückzug aus der Welt, der seinen Ausdruck in einem intensiven Monologisieren über Widerfahrenes auf rund 100 Seiten findet. Genau dieses Ausdruck-Finden in einem expressionistischen und eindringlich-reflexiven Monologisieren von harten und schonungslosen Empfindungen, zuvor unbekannten Gefühlswelten und ungewöhnlichen Erlebnissen, die mit einer zuvor nicht bekannten Lebenssituation verknüpft sind, ist die fulminante Stärke des Romans. Dass es zu einer unangenehmen Verschiebung der eigenen Wahrnehmung kommt, der Insult, wie der Schlaganfall medizinisch-terminologisch gefasst wird, zu einer Orientierungslosigkeit führt, und dass um die alten in einem dichten Nebel und hartnäckigen Wolken verloren gegangenen Fundamente wiederzufinden, während man sich selbst in einem tiefen Tal befindet, es unabdingbar ist, Menschen und ihren Beziehungen ihren Raum zu geben, ist ein großer Tenor des Textes.

Mit den Seiten wächst das Eigentliche wunderbar heran, indem die Schriftstellerin auf Uneigentliches konsequent verzichtet. Das Eigentliche wiegt schwer bedeutend auf den Blättern und transportiert einen Einblick in die Geisteswelt einer Autorin, die durch einen Schlaganfall ihrer Sprache beraubt wurde. Gemeinhin besitzen Autor:innen eine große Sensibilität und intensive Wahrnehmung gegenüber ihrer Welt, sie haben die Fähigkeit, aus einem Repertoire mit umfassenden Erfahrungen zu schöpfen und Eigentliches bestimmt zur Sprache zu bringen. Bei Welsh ist diese Fähigkeit durchdringend und von einer Eindringlichkeit geprägt: Der Text spiegelt das Innenleben eines Menschen auf unpathetische Weise wider, der immer schon geschrieben hat, der aus der Sprache kommt. Unausgesprochenes wird durch ihre Fähigkeit der poetischen und wohlklingenden Sprache zum Ausgesprochenen, das Poetische potenziert die Ausdrücklichkeit ihrer gewonnenen Erfahrungen, die sich zwischen „Schlag“ und ein selbstbestimmtes Leben aneinanderreihen, was vielen Schlaganfall-Patient*innen nur schwer gelingen mag, da ihnen eine derartige Sprachkunst in der Regel nicht zugänglich ist.

Die Beziehung zu Menschen ist ein unmittelbarer und enormer Ausdruck einer Rückbesinnung auf menschliche Resonanzen: Familie, Freund:innen, Ärzt:innen, Therapeut:innen, aber auch fremde Menschen. Ein Plädoyer für ein Menschsein, das endlich wieder auf ein Menschsein in der Moderne hören soll? Es ist wahrscheinlich. In diesen durch und durch von einem Ruf nach Menschsein geprägten Resonanzen scheint es möglich, die Hilflosigkeit weniger als etwas Hilflos-Machendes anzusehen. Welsh findet gerade in und mit ihnen zurück aus der Sprachlosigkeit: „Jedes Wort, das ich zurückeroberte, öffnete eine neue Möglichkeit zu denken“. Sprache und dieses Menschsein geben eine Verfügungsgewalt an die Hand, das Leben bereichernd zu (er)leben und sämtliches Material des Lebens zu benennen und damit Ungenauigkeiten in Genauigkeiten überzuführen. Sprachlicher Ausdruck zu gewinnen, macht Menschen reicher: Er verhindert Menschen zum Stellvertreter werden zu lassen. „Ich glaube nach wie vor, dass Sprache eigene Welten bauen kann, in denen vieles möglich wird, das unmöglich schien.“

Die Leser:innen werden es Renate Welsh danken, sich diesem Thema offen gewidmet zu haben. Dass es „schon wieder wird“ ist eine falsche Hoffnung, außer man spricht dem „wieder“ ein neues, völliges anderes Gewand zu, denn ein „Schlag“ verändert das „wieder“, es wird doch vielmehr zu einem „anders“. Es kostet Kraft, sie wieder hereinzuholen, nachdem sie weit draußen und verloren sind. Doch ist Welsh mit „Ich ohne Worte“ eine vielversprechende Quelle für Verständnis, Hoffnung, Zuversicht gelungen und bewirkt beim Lesen jedenfalls, dass Ratlosigkeit nicht dafür da ist, ratlos zu machen.

----------

Renate Welsh,